5月5日はこどもの日(端午の節句)です。こどもの日には五月人形やこいのぼりを飾ってお祝いをするという家庭もあるでしょう。一方で、こどもの日がどのような日であるか、実際に子どもに説明するのは難しいですよね。ここでは、こどもの日の由来や意味、お祝いの仕方などについてわかりやすく紹介します。

本ページはプロモーションが含まれています

こどもの日の由来や意味は?端午の節句との違いは?

こどもの日について何となく理解していても、その意味や由来まではしっかりと説明できないという方もいるでしょう。ここではこどもの日について、どのような意味が込められているのかを紹介します。

端午の節句は中国から伝わった風習

中国ではその昔、旧暦の5月に病気が流行り、亡くなる方が多くいました。邪気払いとして菖蒲を家の軒先に吊るし、菖蒲の葉を浮かべた酒を飲んで身を清めたことが、端午の節句の由来とされています。

中国の端午の節句の風習は、奈良時代に日本に伝わり、発展・定着したと考えられています。「端午」とは、5月の最初の午(うま)の日のことを指します。「午(ご)」という文字の音と「五」の語呂合わせから、5月5日が端午の節句として親しまれるようになったといわれています。

「菖蒲」と「尚武(しょうぶ)」の読みから男の子の節句に

日本ではもともと端午の節句=女性の行事とされていたようです。しかし、武家時代になると「困難に立ち向かい、強く成長する」という意味の「尚武」と「菖蒲」の読みが同じことから、武家のあいだで縁起が良いといわれ始めました。次第に端午の節句=「男の子がたくましく成長するように願う行事」として定着したといわれています。

続きを読む

出張撮影で思い出を残そう

出典:https://fotowa-assets.pvnservices.com/assets/products-area/main-f93ed4b2bd4a0f379dc0c9fe706ceee690ca6165129c0b6bde07d799b77352a1.jpg?auto=format&q=75&w=1080&s=123c435ae960d7ead5a9780d2336d836

fotowa(フォトワ)出張撮影マッチングサービス

料金:追加料金なしの一律料金

平日19,800円(税抜)、土曜日・日曜日・祝日23,800円(税抜)※料金には75枚以上の写真データ、フォトグラファー指名料、60分の撮影料、出張料が含まれています。

一生に一度の子どもとの思い出の瞬間を、プロの手で素敵な写真に残してみませんか。fotowa(フォトワ)は子どものお祝い事やイベントなど、希望の場所・時間で子どもや家族の写真を撮ってもらえる出張撮影サービスです。

普段は家族の誰かが撮影することが多く、子どもだけの写真が多くなりがちですよね。出張撮影サービスなら、家族全員が写った写真が増えるだけでなく、プロのフォトグラファーが自然な笑顔を引き出してくれますよ。イベントの臨場感をそのままに思い出を残すことのできる、おすすめのサービスです。

こどもの日の由来を理解し、子どもと楽しくお祝いしよう

引用元:https://cdn.mamanoko.jp/attachments/29650d353d2035dc0f8eaaed99c9dc5ea5f9c57e/store/limit/620/620/43020cb215cd07c7ee3c602ab035f1a26275b3cd9fc0e0881f61dca5e262/image.jpg

こどもの日は、子どもの健やかな成長を願う年中行事です。男の子の節句というイメージが強いかもしれませんが、女の子も一緒にお祝いする日なので、お友達や家族みんなでお祝いしたいですね。

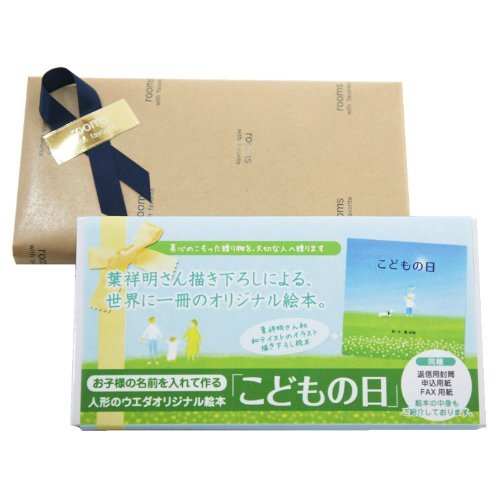

こどもの日にちなんだ絵本や歌などもたくさんあるので、子どもと楽しみながら過ごすのもおすすめです。これまではなんとなくこどもの日を迎えていたという方も、由来や意味を確認しながら、新たな気持ちでこどもの日をお祝いしてみてはいかがでしょうか。

※この記事は2023年3月時点の情報をもとに作成しています。

記事一覧に戻る